1~2歳から増える歯ブラシの突き刺し事故を防ぐには

こどもが1~2歳を過ぎると増えるのが、歯ブラシがのどや口の中に刺さる「突き刺し事故」です。綿あめの棒など棒状の物も、同じような危険があります。この年頃のこどもは自立心が芽生え、何でも自分でやろうと挑戦しますが、大人と同じように危険を予知する力はありません。歯みがきや食事のときなど、大人が先回りして対策することで、こどもの挑戦が事故につながらないようにしましょう。

珍しくない、歯ブラシの突き刺し

歯みがきは、虫歯予防やお口の清潔のために必要な毎日の習慣です。大人が仕上げみがきする前に、こどもが自分で歯ブラシを持って「シャカシャカ」するのも、成長の一コマです。特に、1~2歳になるとこどもの自我や自立心が芽生え、「自分でやる!」という主張も多くなるでしょう。

こども自身の歯みがきは決して悪いことではありませんが、歯みがき中に歯ブラシがのどや口に突き刺さる事故は、決して珍しくありません。

歯ブラシの突き刺し事故には、さまざまなケースが報告されています。

・歯みがきをしながら歩いていて転倒し、刺さる

・布団の上で歯みがきをしていて、寝具が足にからまって転倒し、刺さる

・仕上げみがき中に、ほかの子が保護者に抱きついてきて、歯みがき中の子に刺さる

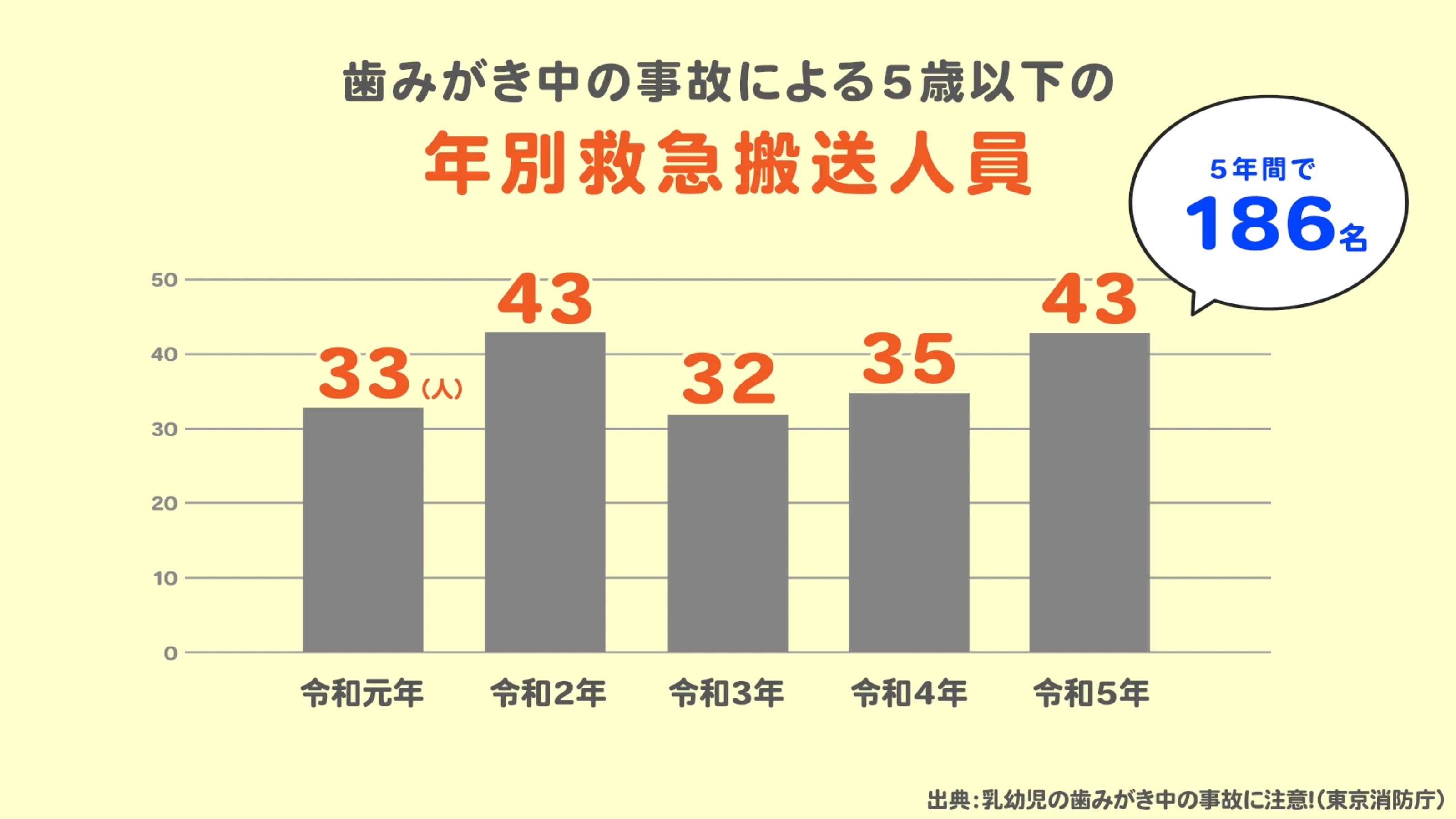

東京都では5年間で186人が搬送

東京消防庁によると、都内では令和5年までの過去5年間に、5歳以下の乳幼児186人が、歯ブラシによるケガで救急搬送されています。中でも多いのが1、2歳児です。

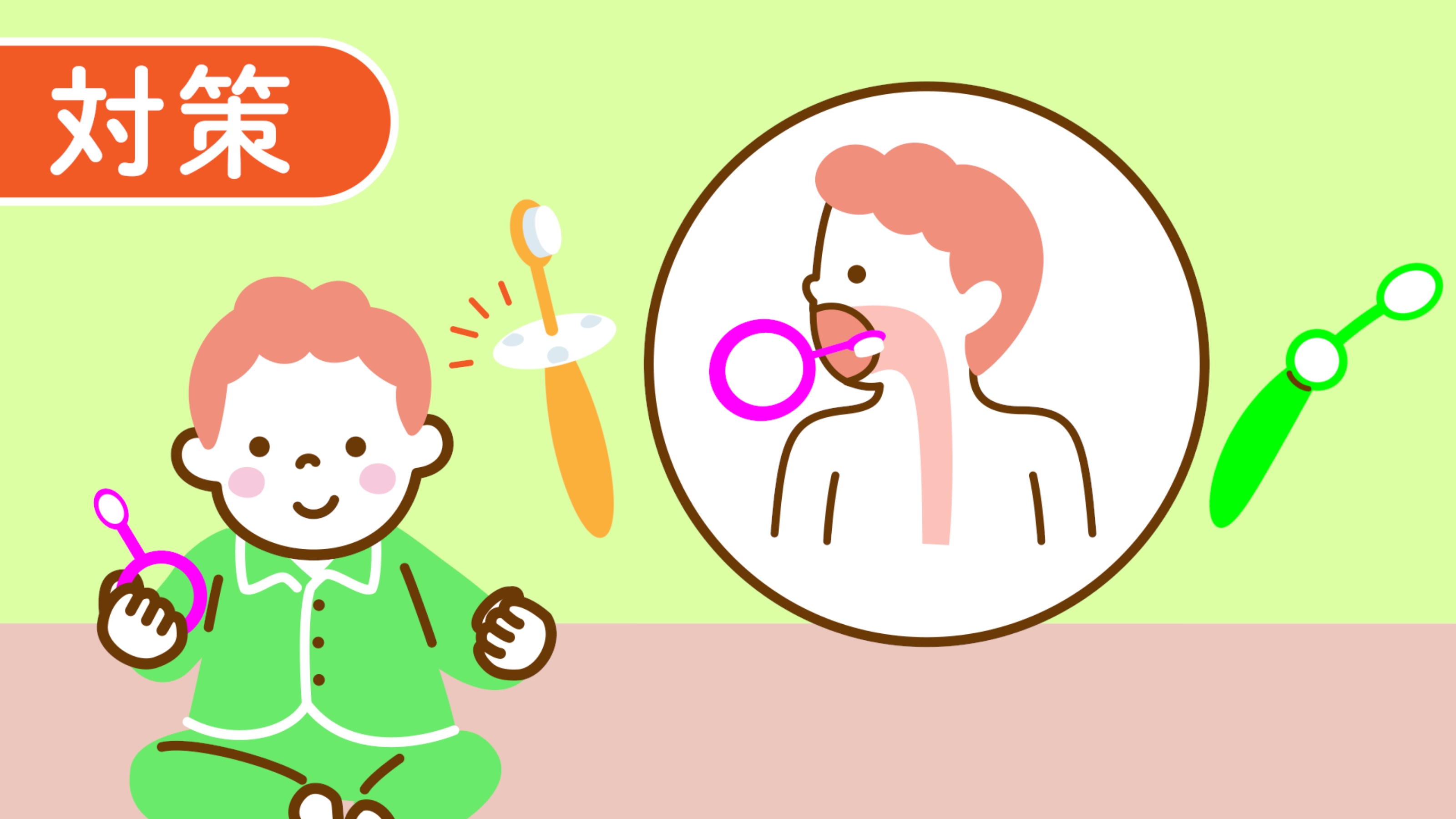

突き刺し事故を防ぐために、

○こどもが自分でみがくときは、歯ブラシの柄が柔らかく曲がるもの、のどの奥まで入らないようストッパーが付いているものなど、事故防止対策が取られている歯ブラシを使いましょう。

○大人が目を離さないのはもちろん、こどもを床など安定した場所で座らせて歯みがきをさせましょう。

食べ物の串や割り箸は手渡さない

歯ブラシだけでなく、綿あめの棒、フランクフルトや焼き鳥などの串なども、のどへの突き刺し事故の危険があります。自宅だけでなく、夏のお祭りの食べ歩きでの事故も報告されています。

○割り箸や串に刺さった食べ物は外し、お皿に盛るなど食べやすくしましょう。外した串などはこどもが触れないよう、すぐに手の届かない場所に片付けたり捨てたりしましょう。

○食事のときは椅子に座らせ、チェアベルトを着けて抜け出せないようにしてあげましょう。こどもが歩きながら食べることを防げるため、窒息予防にもなります。

もしも刺さってしまったら必ず受診を

歯ブラシなど棒状の物の突き刺し事故は、傷は小さく見えても、実は深く刺さっていて重症な場合もあります。刺さった物のかけらが見当たらず、「折れた衝撃でどこかに飛んでいったのかな」と思っていたら、気づかないうちに体内に残っていたというケースもあります。

○突き刺し事故があったときは、必ず受診しましょう。可能であればすぐに受診することが大切です。けがの状況にもよりますが、小児科や外科、耳鼻科などが担当の科になります。

○歯ブラシや棒が刺さったままの状態の場合は無理に抜かないでください。すぐに救急車を呼びましょう。

○「血が少ししか出ていないから/傷口が小さいから受診しない」などと、保護者が判断しないようにしましょう。首から上の部分は脳につながる血管や神経がある、大切な部位です。

「自分で歯みがきしたい」「自分で食べたい」とこどもが思うのは、成長の一環でいいことです。こどもの自立心を否定するのではなく、大人が危険を回避しながら挑戦を見守ったり、おいしい物を食べる時間を共有したりできるようにしましょう。

知っておきたい、

命の守り⽅の具体策

-

一般のみなさまへこどもが安全・安心に暮らせる環境をつくるために、普段の生活の中で取り組める予防策を動画や記事でご紹介します。

一般のみなさまへこどもが安全・安心に暮らせる環境をつくるために、普段の生活の中で取り組める予防策を動画や記事でご紹介します。 -

自治体の方へ各自治体で行われているCDRモデル事業の取り組みについてご紹介します。

自治体の方へ各自治体で行われているCDRモデル事業の取り組みについてご紹介します。 -

医療機関の方へCDRの実施にあたり、医療関係者のみなさまにお願いしたいことや対応方法についてご紹介します。

医療機関の方へCDRの実施にあたり、医療関係者のみなさまにお願いしたいことや対応方法についてご紹介します。

防ぐための予防策